前回、GWのおうち時間はウクレレを弾きまくって過ごす!と豪語しましたが、やはり弾きまくるにも限度がありまして、あまりやり過ぎると何かこう、リバウンドの匂いがプンプンしまして・・・。

またウクレレが徳川埋蔵金のように眠ってしまう嫌な予感が・・・。

そんな悲惨な末路になるのを阻止する為に、気分転換にもう1品、何かやることにしました。

もともと読書が好きなので、本でも買って読もうかな、と思っていた折、新聞で

「海外の名作文学をこの機会に読んでみよう」的な記事を目にしました。

そう言われると、名前はめちゃめちゃ知っているのに読んだことのない作品っていっぱいあるよな、と思いネット通販で何冊か買ってみました。

世界にその名を轟かす名作ばかりです。で、読んでみました。

確かに面白いのですが、それ以上に難しい!

せっかく話自体は面白いのに、途中でやたらと哲学的なことをぶっこんで来るんです。

また全然共感できない哲学も結構あって、読むのがしんどいんです。

でもさすがに名作と言われるだけあり、途中下車を許さない妙な魔力があり、結局やたら分厚いうえに上、下巻に分かれている本を今、必死に読んでおります。

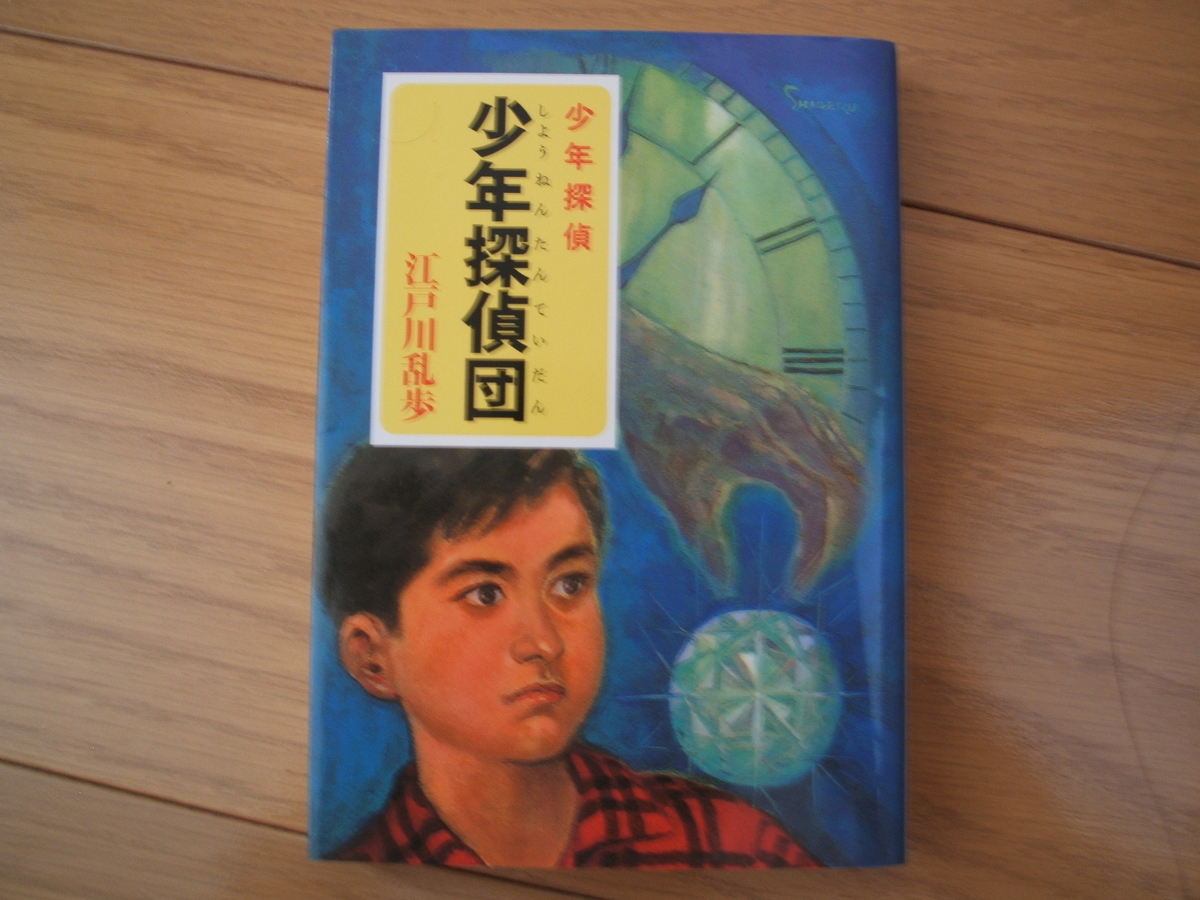

前置きが長くなりましたが、そんな僕と同じく「高名な文学作品アレルギー」にお悩みの方にお薦めなのが、これ。

江戸川乱歩「少年探偵団」シリーズ!

何も考えず、楽しんで読めます!

日本で1番有名な大泥棒、怪人二十面相に対して、これまた超有名な私立探偵、明智小五郎が助手の小林少年と共に立ち向かう、とこんな説明をするのも恥ずかしいぐらい有名な推理小説です。

乱歩が子供向けに書いたものですが、いやいや大人が読んでも十分面白いんです。

僕の子供の頃には、学校の図書室、そしてどこの図書館にも置いてありました。

小学校の図書の時間で、周りの友達が、唯一の漫画である「はだしのゲン」を奪い合っているのを尻目に、僕はこのシリーズを悠々と読みふけっていました。

何年か前にそんな事を思い出し、懐かしいな、また読みたいな、と思ってネット通販で探していると、なんと当時の表紙、挿絵のまま、文庫版として発売されており、すぐに注文しました。

子供の頃、図書室にあったのは、硬くて分厚い表紙のついた、ごつい本でしたが、文庫版になるとかなり可愛くなり、あの圧倒的な存在感はなくなりましたが、妖しげな雰囲気はそのままだし、背表紙の不気味な黄金仮面も健在でした。

この一連の作品、最初に発表されたのが1936年ということですから、もう80年以上も経っているのに何故、今も色あせずに読み継がれているのか。

子供たちを虜にする理由を、僕なりに考えてみました。

1.手に取るまでの緊張感

図書室でまず目にするのが、ずらりと並んだ背表紙の黄金仮面。

そのえも言えぬ不気味さ故に、「子供は手にしてはいけないよ」という、子供向けなのに矛盾した圧力がかかってきます。

勇気のない子はこの時点で脱落です。

勇気を振り絞って手を出し、本棚から引き抜いてみると、今度は強烈な印象を与える独特な表紙の絵が目に飛び込んできます。

この時、大多数の子供たちが、正体不明の恐怖感に駆られ、絶望し、本を棚に戻すのです。

そして勇気のある一握りの強者だけが本を手にし、この素晴らしい世界へと入っていけるのです!

いけない物を手にしてしまった心地よい背徳感。

読む前からこんなに心を揺さぶられる本なんて、他に類を見ません。

2.子供の好物、てんこ盛り

1次審査を通過し、いよいよ読み始めてみると、もうドキドキ、ワクワクの連続で、尿意も忘れて読み続けてしまいます。

ここにはカレー、ハンバーグ等と並んで子供の大好きな、

「冒険」「謎解き」「ヒーロー」

という要素がぎっしりと詰まっており、次々とそれらが襲い掛かってくるのです。

これでハマらない訳がありません。

また、教育的な一面もあり、哲学的な難しいことを言わずとも、勇気や、追い詰められた時にあきらめない気持ちを教えてくれたりもします。

こんなに子供の気持ちを手玉に取るなんて、本当に凄いな、と子供の時に思ってました(嫌な子供~)。

3.作品に漂う妖しげな雰囲気

あらすじだけでも十分に面白いのですが、この作品をさらに1ランク上の、唯一無二の境地へ引き上げているのが、作品全体に漂う、昭和初期独特の妖しげな雰囲気です。

これは街並みや建物の描写で感じることができるのですが、その後押しをしているのが、約10ページ毎に入る柳瀬茂さんによる雰囲気出まくりの挿絵です。

挿画といったほうがいいでしょうか。

古い洋画のポスターのようなこの画により、読者はどんどん乱歩ワールドへ引きずり込まれていきます。

また、ちょいちょい作者が「さて、読者諸君」と呼び掛けてくる部分があり、「え?呼んだ?」と読者は反応してしまい、さらなる深みにはまってゆくのです。

4.「殺しをしない」二十面相

悪の中の悪ともいうべき怪人二十面相ですが、彼には悪者なりのこだわりがあって、「殺し」をしないというルールを守っているのです。

推理小説っていきなり最初の場面で人が死んだりしますが、この作品ではその心配がなく、親の立場から見れば、子供に安心して読ませることができます。

また他にも、盗むのは美術品のみで現金は盗まない、というこだわりもあるようです。

ただ、たとえ殺人はしなくても、これだけ窃盗、恐喝、児童誘拐、監禁、住居不法侵入などを繰り返していれば、起訴されれば相当な罪になるだろう、と子供の時に思ってました(嫌な子供~)。

とまあ、いろいろ熱く語ってしまいましたが、実際に作品を紹介しますね。

この「少年探偵団」シリーズ、たくさん出ているのですが、やはりその原点であり、その魅力が全て詰まっている、第1巻~第4巻までの初期作品を紹介します。

まずは第1巻。

「怪人二十面相」

記念すべき第1作、もうのっけから二十面相と明智小五郎の騙し、騙されの応酬が展開されます。

しかし特筆すべきは助手、小林少年の活躍。

まだ若干12、3歳の少年ながら、労働基準法を完全に無視した見事な働きっぷりです。

彼をカリスマと崇める少年達が集まり、少年探偵団が結成されます。

発表当時、まだ娯楽も少なかったでしょうから、いかに当時の子供たちが熱狂したのか、想像に難くありません。

次に第2巻。

「少年探偵団」

タイトルが示す通り、小林少年を教祖と崇める「少年探偵団」が大活躍する話です。が、結局おいしい所は全て明智小五郎が持っていってしまい、「大人の世界はそんなに甘くはないんだよ」という教訓を子供たちに与えてくれます。

タイトルが示す通り、小林少年を教祖と崇める「少年探偵団」が大活躍する話です。が、結局おいしい所は全て明智小五郎が持っていってしまい、「大人の世界はそんなに甘くはないんだよ」という教訓を子供たちに与えてくれます。

今回は二十面相が中盤ぐらいまで姿を現さないのですが、その辺りの展開も素晴らしく、姿を見せてからは、前回同様、明智との凄絶なやり合いが始まります。

当時この巻を読んでいる途中に体調を崩し、学校を休んだのですが、親友のよっしんが

わざわざこの本を家まで持って来てくれました。

あまりの喜びに熱が下がる前に読んでしまい、回復が遅れたという思い出があります。よっしんありがとうね!元気にしてるのかな?

第3巻、

「妖怪博士」

表紙怖っっ!!

表紙怖っっ!!

あまりの怖さに僕も子供の頃、読むのを躊躇した記憶があります。

読んでしまえば、いつもの感じなのですが、この巻を読まずにとばしてしまった子も多いでしょう。

子供向けの範疇をはるかに超えた怖さです。

「は?妖怪博士?どうせ二十面相やろ?」などと言う心の汚れた大人には決して読んでほしくない一冊です。

そして第4巻。

「大金塊」

今回は何と、二十面相が出て来ません。

今回は何と、二十面相が出て来ません。

「機動戦士ガンダム」で、ガンダムが全く出て来ないという回がありました。

僕の周りの友達は、ブーブー文句を言ってましたが、僕はその回、すごく好きでした。これも同様。大好きです。

これが1番面白いかもしれません。

「冒険」の要素が最も強い本作、今回こそは完全に小林少年が、紛れもなく主役です。

ただそれでも、致命的なミスを犯してしまい、明智先生から注意を受ける場面があり、「天狗にはなるな」というメッセージを読者諸君に突きつけます。

脱獄した小林少年が敵のアジトをウロウロするシーンはスリル満点で、シリーズ屈指の名場面です。

以上、初期4冊、おうち時間の気軽な読書のお供にいかがでしょうか?

大人になった今読み返してみると、先を読めてしまったり、幼稚な部分が目についてしまったりするのも確かです。

それだけ自分も大人として汚れてしまったんだなあ、と痛感します。

ただそれでも、少年時代に味わった、表紙を見た時の高揚感、読んでる時のドキドキ感は十分によみがえってきましたし、あの頃のピュアな気持ちを取り戻す、という意味でも、疲れ切った大人の方々にこそ是非、読んでいただきたいと思います。

でも本当に1番読んで欲しいのは、現代の子供たちなんですけどね。

ゲームや漫画より読書がいい、とか言うつもりはさらさらありませんが、とにかく面白いから読んでみて欲しいな!

ただ、このシリーズが僕という歪んだ人間の礎を築いたのも否定できない事実としてお伝えしておきましょう。

今日の1曲:よしだたくろう「マークⅡ」